共焦显微镜技术在三维精密成像的革命性突破

在精密制造与生物医学领域,微观形貌的高分辨率三维成像始终是技术攻坚的核心课题。传统光学显微镜受限于轴向杂散光干扰,难以实现亚微米级精度的层析成像;电子显微镜虽分辨率卓越,但对活体样本的观测存在本质局限。自1955年首台共焦显微镜问世以来,该技术凭借共轭针孔的空间滤波特性,实现了光学层析能力的突破性进展。

近年来,随着激光技术、色散光学元件与计算算法的迭代升级,共焦显微镜在芯片制造、生物组织分析、透明材料检测等场景的应用边界不断拓展。现从技术原理、核心突破、实验验证三大维度,系统解析共焦显微镜如何重塑三维精密成像的产业格局。

研究背景与技术挑战

传统光学显微镜的成像机制依赖于全场照明,导致焦平面外的散射光严重降低图像对比度与轴向分辨率。共焦显微镜通过引入共轭针孔结构,仅允许焦平面反射光通过探测器,理论上可将横向分辨率提升至普通显微镜的1.4倍,轴向分辨率提高1.7倍。然而,早期共焦系统面临两大技术瓶颈:其一,逐点机械扫描模式导致成像速度低下,单帧二维图像采集耗时长达数秒,三维重建效率难以满足工业在线检测需求;其二,色散物镜的非线性响应特性限制了轴向测量精度,尤其在透明材料多层界面检测中易产生信号混叠。2010年前后,半导体加工工艺对亚微米级表面缺陷检测的需求激增,推动学界在高速扫描机制与色差补偿算法领域展开深度攻关。

技术创新与应用

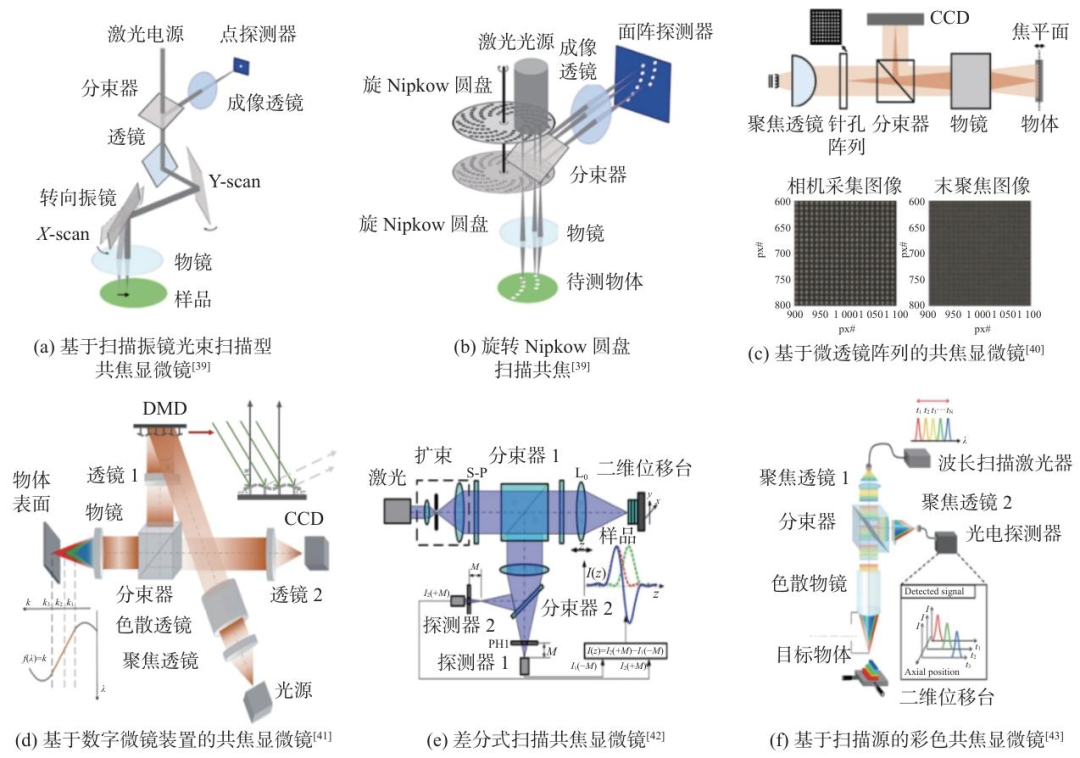

为突破扫描速度限制,研究团队提出多光束并行成像策略。基于数字微镜装置(DMD)的动态可编程针孔阵列,可实现每秒万帧级的光学编码,配合高速CCD同步采集,将三维成像速度提升两个数量级。日本名古屋大学团队开发的旋转Nipkow圆盘系统,通过微米级针孔阵列生成4096个独立探测点,在保持0.8μm轴向分辨率的同时,将50×50μm²区域的成像时间压缩至0.2秒。

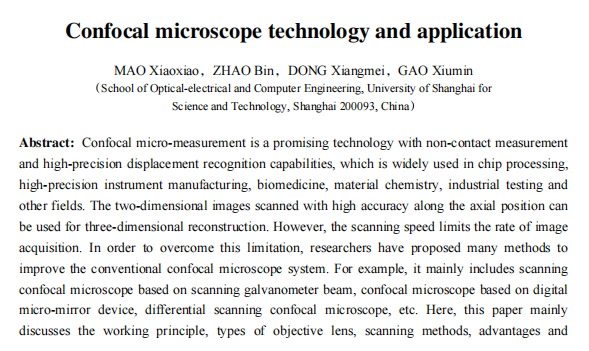

激光共焦显微镜示意图

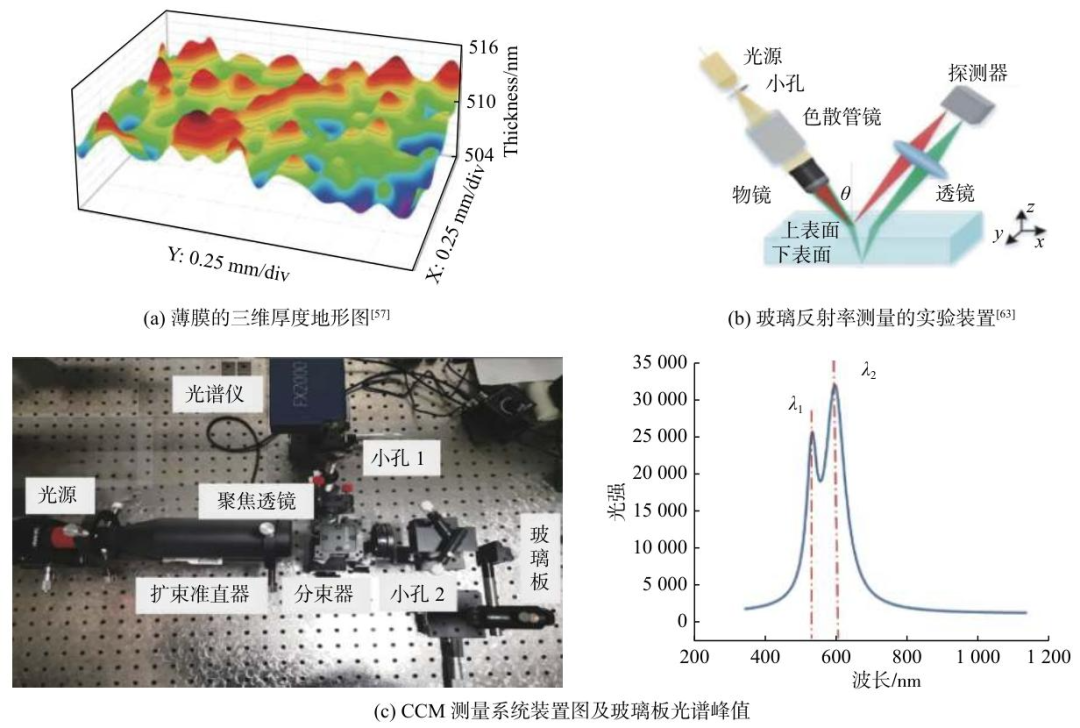

在色散控制方面,衍射光学元件(DOE)与折射透镜的复合设计成为主流。德国夫琅禾费研究所采用菲涅尔波带片(FZP)替代传统物镜,在450-700nm波段实现1.7mm线性色散范围,配合高斯-牛顿迭代算法,将玻璃基板厚度测量误差控制在2μm以内。

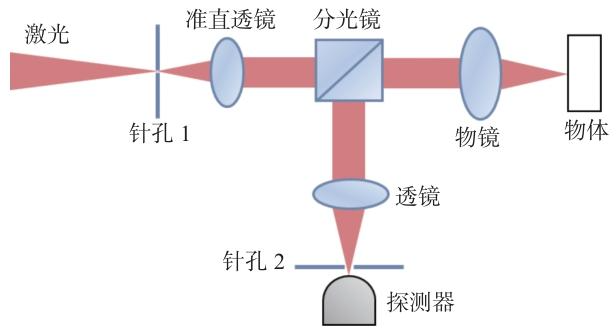

简化的彩色共焦显微镜模型

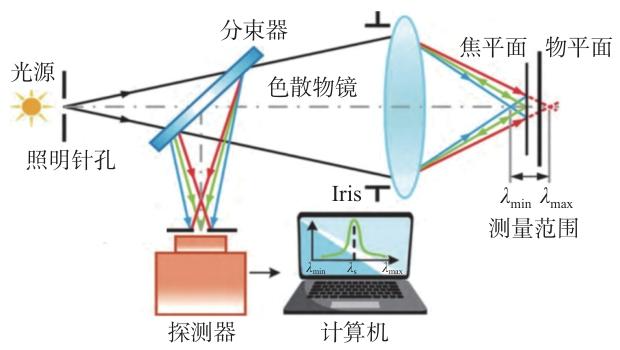

色散物镜

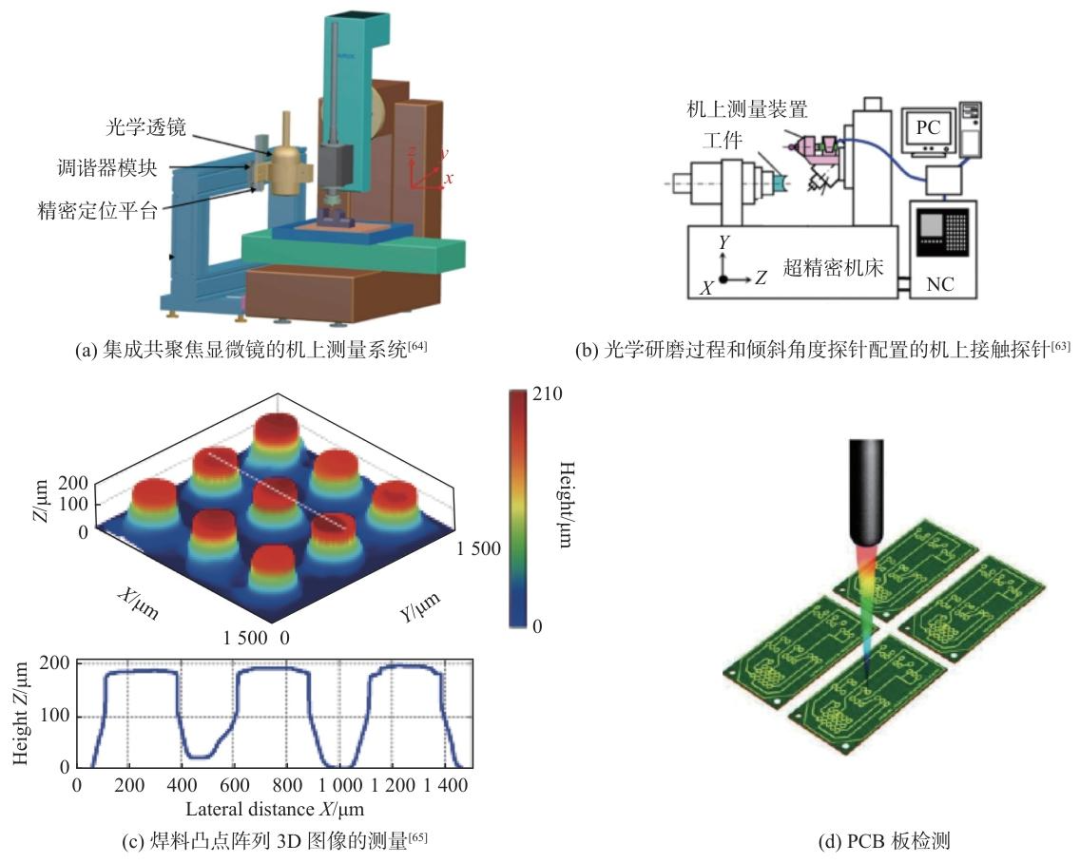

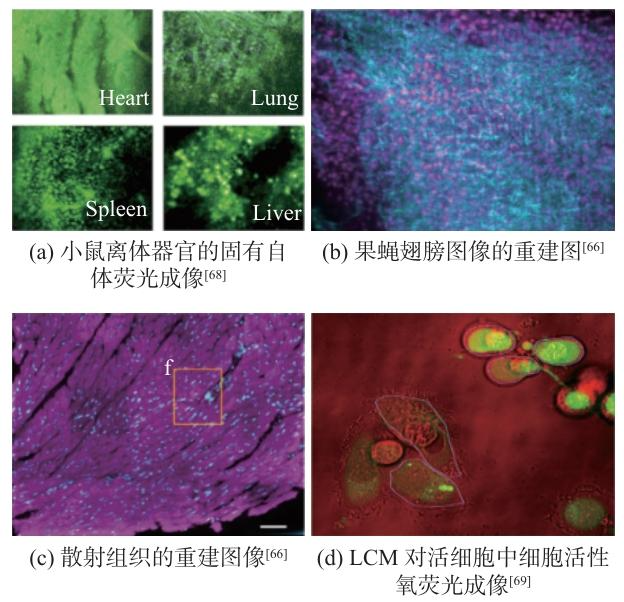

工业场景的严苛环境催生了抗干扰型共焦系统。上海理工大学团队研发的差分式共焦探针,通过双探测器接收焦前焦后光强信号,利用差分运算抑制振动噪声,在机床加工现场实现3μm级在线检测精度。生物医学领域,荧光共焦显微镜突破组织散射限制,美国加州大学团队通过488/638nm双波长激发,在活体皮肤层析成像中达成5μm轴向分辨率,精准识别基底细胞癌的微血管增生特征。值得关注的是,基于超连续谱光源的新型系统,利用飞秒激光产生的300nm超宽光谱,成功实现200μm量程下单次扫描的薄膜折射率解析,为光伏材料质量控制提供新范式。

共焦成像显微镜中的各种扫描方法

成像实验与结果分析

在透明材料检测实验中,研究团队构建倾斜照明共焦光路以抑制界面反射串扰。对0.17mm标准玻璃板的测试表明,传统垂直入射方式因折射率色散导致8%厚度偏差,而采用30°倾斜角照明后,系统通过建立波长-位移补偿模型,将误差缩减至0.12μm。

半(透明)材料检测

工业集成测试中,搭载DMD的共焦模块在CNC机床振动环境下(振幅±5μm)连续运行72小时,对铝合金工件表面粗糙度Sa值的测量结果与触针式轮廓仪保持0.01μm一致性,验证了其抗干扰性能。

工业集成检测应用

生物医学成像方面,对离体结肠腺瘤样本的荧光共焦扫描显示,系统可清晰分辨500μm深度内的隐窝结构,与病理切片诊断符合率达92.7%,显著优于超声内镜的78.4%。

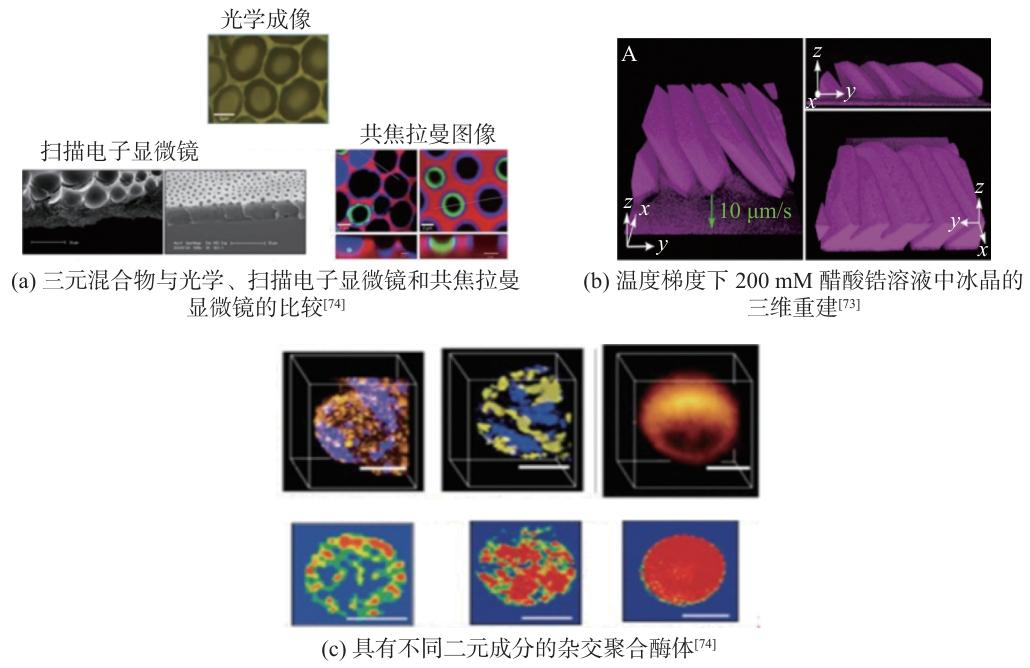

共焦显微在细胞生物学的应用

高速扫描机制的突破性进展在半导体检测中尤为突出。日本东芝采用振镜式激光共焦系统,配合深度学习去噪算法,对3D-NAND存储单元进行全晶圆扫描,在每小时12片的生产节拍下,成功检出0.13μm的介质层孔洞缺陷。实验数据显示,相比传统明场检测,共焦系统的缺陷捕捉率从67%提升至94%,误报率由22%降至3.8%。这些数据印证了共焦技术在微纳制造领域的不可替代性。

共焦显微在其他领域的应用

总结与展望

共焦显微镜技术历经半个多世纪的发展,已从实验室精密仪器蜕变为支撑高端制造的通用化工具。当前技术体系在扫描速度(>100fps)、轴向分辨率(<0.5μm)、环境鲁棒性等核心指标上达到工业级应用标准,成功渗透至芯片制造、生物制药、航空航天等二十余个重点领域。随着全球产业升级对微观质量控制需求的指数级增长,共焦显微镜技术必将持续引领三维精密成像的技术革命,为智能制造与生命科学提供更强大的观测之眼。

声明:本文仅用作学术目的。

毛肖肖, 赵斌, 董祥美, 高秀敏. 共焦显微镜技术及其应用[J]. 光学仪器, 2024, 46(1): 82.

DOI:10.3969/j.issn.1005-5630.202303020033.

关注光量科技

Copyright LogiScience Technology Co.,Ltd 2021. All Rights Reserved.

武汉光量科技有限公司