多光子成像在血管型脑膜瘤诊断的应用前景

脑膜瘤,作为中枢神经系统常见的脑肿瘤,发病率仅次于胶质瘤,约占颅内肿瘤的15%-20%。其中,血管型脑膜瘤是常见亚型,因其血管异常丰富,手术切除时极易出血,所以术前或术中明确诊断对制定手术方案和判断预后意义重大。传统的诊断技术存在诸多局限,而多光子技术的出现,为血管型脑膜瘤的诊断带来了新希望,它能无标记地研究肿瘤,可视化其微结构,甚至自动定位血管和计算血管数量,有望成为临床诊断的新技术。

研究背景与技术挑战

脑膜瘤起源于蛛网膜细胞及其衍生物,具有间叶性和上皮性特征,临床上分为16个亚型。血管型脑膜瘤在治疗时多采用手术疗法,但因其血管丰富,手术中出血风险高,精准诊断对保障手术安全和患者预后至关重要。

随着神经影像学发展,CT、PET、SPECT、MRI等技术广泛用于脑肿瘤研究和诊断。然而,这些技术空间分辨率有限,无法评估微观组织病理结构变化。病理检查虽为诊断“金标准”,但传统组织学处理(如福尔马林固定、石蜡包埋)耗时费力,且有标记的病理诊断结果对手术指导意义不大。光声成像和光学相干断层扫描虽能快速检查未处理组织,但图像分辨率和对比度不足,难以展示脑膜瘤组织显微结构特征。

技术创新与应用

多光子(MPM)技术源于其独特的基于非线性光学和飞秒激光相互作用的原理。当物质受到飞秒激光的照射时,在特定条件下,多个光子能够同时被吸收,这种现象被称为多光子吸收。与传统的单光子激发相比,多光子激发需要更高的光子密度,而飞秒激光恰好具备超短脉冲和高峰值功率的特点,能够满足这一条件。

在生物组织中,不同的分子具有特定的吸收光谱。多光子技术利用这一特性,以血管型脑膜瘤为例,细胞内的烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH)、黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)以及血管内的弹力纤维等内源性荧光团,在强激光的作用下会产生双光子激发荧光(TPEF)信号。这是因为这些分子吸收两个光子后,从基态跃迁到激发态,当它们从激发态回到基态时,就会发射出荧光。

同时,血管壁的胶原可以产生大量的二次谐波(SHG)信号。二次谐波产生的原理是基于介质的非线性光学响应,当激光照射到具有非中心对称结构的胶原分子时,会产生频率为入射光两倍的光辐射,即二次谐波。这种特性使得多光子技术能够特异性地检测到胶原的存在及其分布情况。由于多光子激发具有较高的空间分辨率,只有在激光焦点处的分子才能够吸收足够的光子发生激发,因此可以实现对组织微结构的高分辨率成像,适合实时原位检测人体组织微结构的变化,为深入研究生物组织的微观特征提供了有力工具。

血管型脑膜瘤的多光子光谱分析

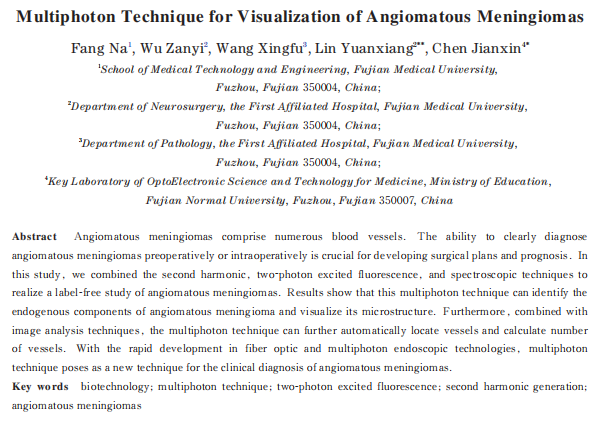

研究人员首先利用多光子光谱技术,对血管型脑膜瘤组织的内在成分进行分析。通过获取脑膜瘤样品的发射光谱,并结合基于Matlab语言的多峰拟合程序,能够无标记、定量定性地确定组织中不同内源分子的成分和比例。例如,研究发现组织中FAD的占比最大,接下来依次是结构蛋白、NADH、胶原和卟啉衍生物。

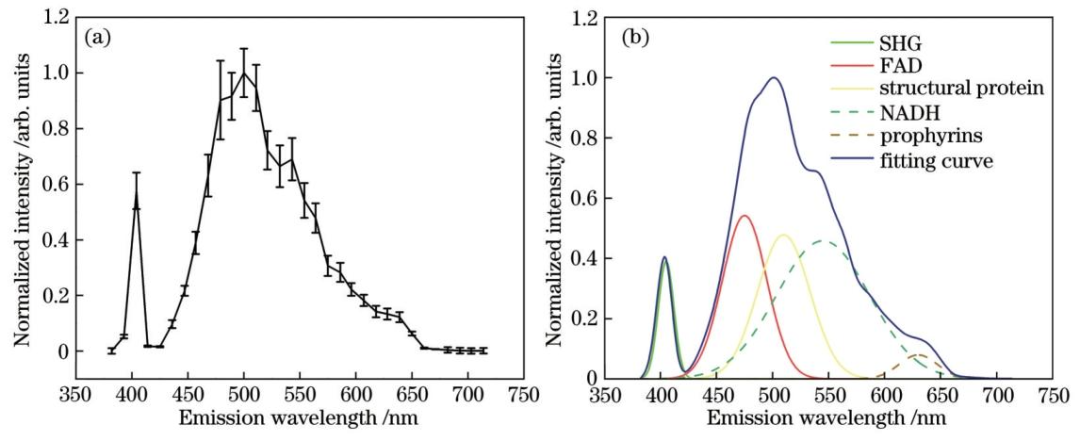

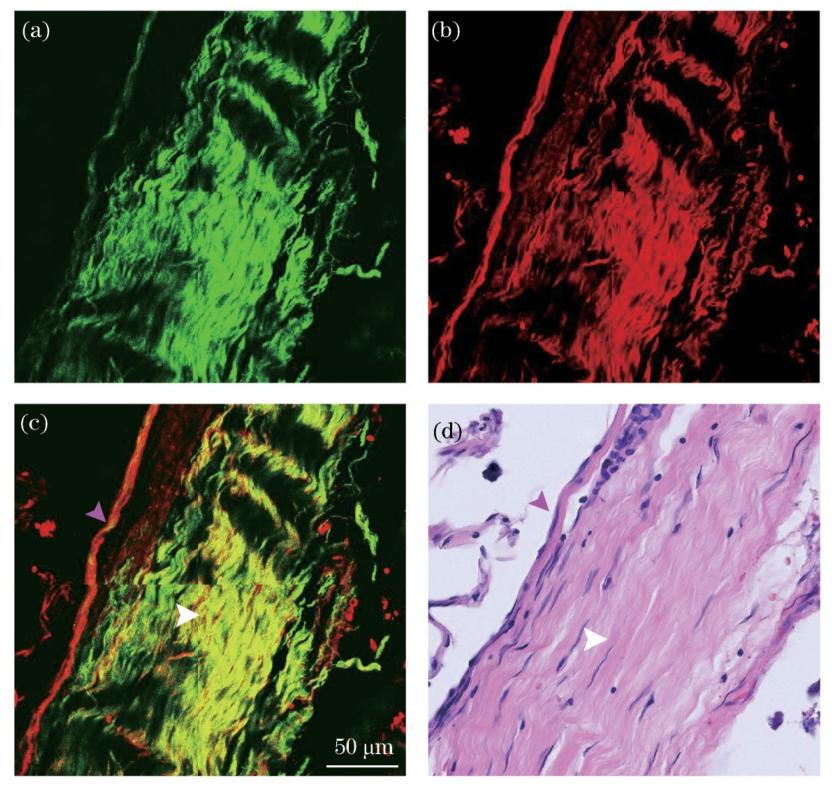

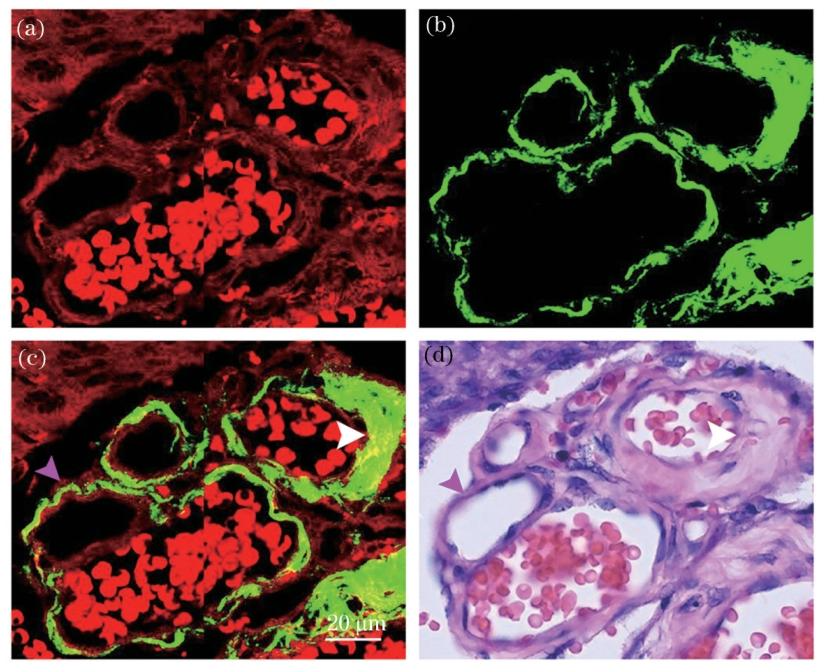

多光子显微成像技术用于展示血管型脑膜瘤的微结构。通过多通道成像模式,选择特定的通道分别进行TPEF成像和SHG成像,从而实现TPEF/SHG复合成像。这种成像方式能够清晰地呈现出血管型脑膜瘤组织中血管、细胞以及胶原纤维等结构的分布和形态特征。与传统的H&E染色技术相比,多光子技术在成像血管方面更具优势,能够更清晰地展示血管壁的胶原纤维结构。

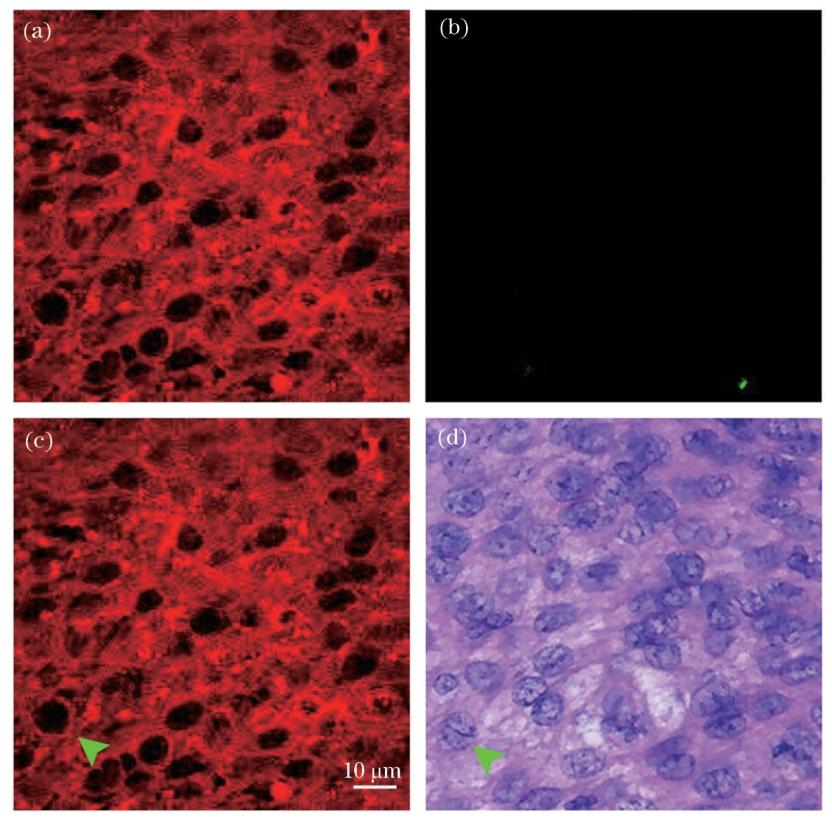

正常硬膜和蛛网膜组织的MPM图像与对应的H&E染色图片

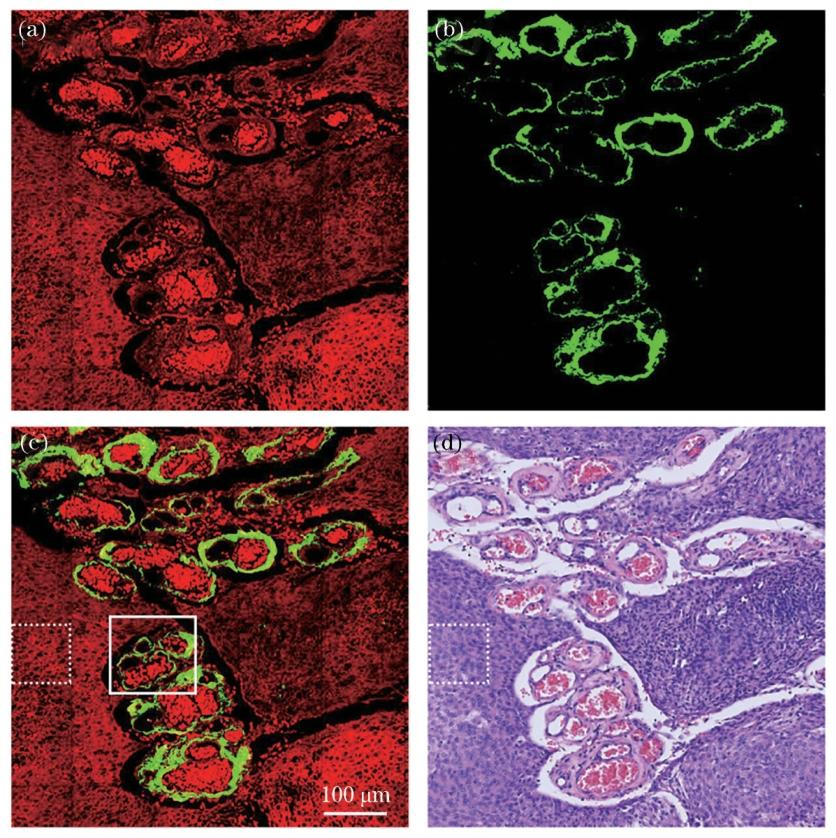

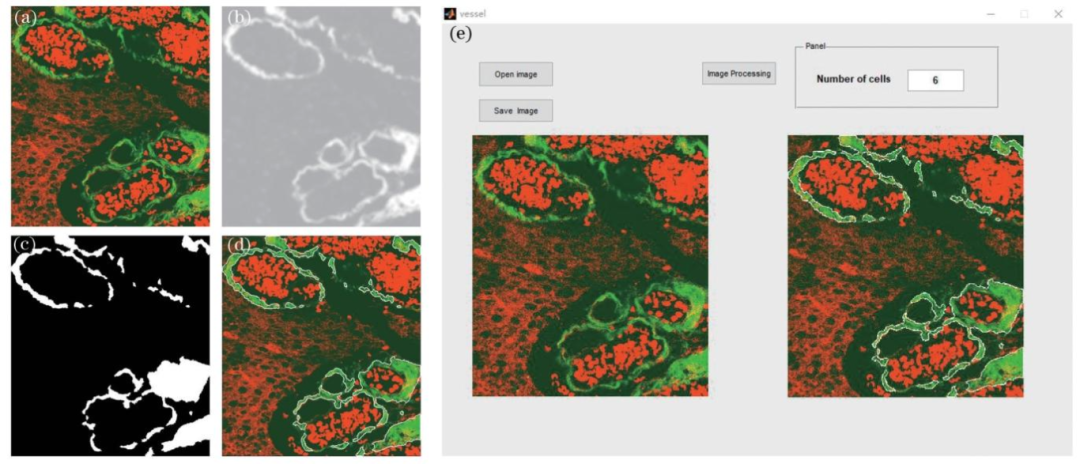

研究还结合了图像分析技术。通过对MPM图像进行一系列处理,包括转换颜色空间、图像增强、去除噪声、分割处理等步骤,能够自动定位血管的位置并计算血管的数量。这一应用为评估血管型脑膜瘤的血供情况提供了定量的数据支持,有助于医生更全面地了解肿瘤的特征,进而制定更精准的治疗方案。

血管型脑膜瘤的MPM图像与对应的H&E染色图片

成像实验与结果分析

组织样品:使用10个血管型脑膜瘤和3个正常硬膜组织样品。样品切除后分为两部分,一部分新鲜样品用于光谱成像,另一部分按常规病理流程处理,制作10μm厚切片,部分用于多光子多通道显微成像,部分进行H&E染色对比。

成像方法:实验采用多光子显微成像系统,该系统具备多通道成像和光谱成像两种模式。

光谱分析:对脑膜瘤样品光谱成像后,得到归一化发射光谱,显示5个较强峰值,分别对应不同内源成分。经多峰拟合分析,确定组织中FAD占比最大,其次为结构蛋白、NADH、胶原和卟啉衍生物,表明多光子技术可无标记、定量定性分析肿瘤内在成分。

显微成像:正常硬膜和蛛网膜组织多光子显微成像显示,硬膜富含胶原纤维,在TPEF和SHG叠加图像呈黄色;蛛网膜组织呈薄膜状,SHG信号较弱,呈红黄色。血管型脑膜瘤组织富含血管,血管和细胞形态特征在多光子成像下清晰可见,且血管壁胶原纤维显示比H&E染色更清晰。

TPEF和SHG叠加放大图像

图像分析:通过对MPM图像一系列处理,可自动定位组织中的血管,计算并可视化显示血管数量,为评估肿瘤血供提供数据支持。

血管型脑膜瘤血管的图像分析结果

总结与展望

目前,H&E快速冰冻切片技术是术中诊断血管型脑膜瘤的“金标准”,但存在耗时久、可能损伤组织影响诊断准确性的问题。MPM技术可提供实时病理学数据,提高诊断率,帮助医生快速评估患者血供情况,制定更合适的手术方案和治疗策略。随着光纤技术和内窥镜技术发展,多光子技术有望进一步优化,实现更便捷、更精准的临床诊断。未来,它可能成为临床常规诊断手段,为更多血管型脑膜瘤患者带来更安全、有效的治疗,在脑肿瘤诊断和治疗领域发挥更大的作用。

声明:本文仅用作学术目的。

方娜, 吴赞艺, 王行富, 林元相, 陈建新. 多光子技术可视化血管型脑膜瘤[J]. 激光与光电子学进展, 2022, 59(6): 0617025.

DOI:10. 3788/LOP202259. 0617025.

关注光量科技

Copyright LogiScience Technology Co.,Ltd 2021. All Rights Reserved.

武汉光量科技有限公司