在体光学成像在中医针灸的应用进展

在健康领域,中医针刺疗法源远流长,数千年来一直用于治疗肌肉骨骼疾病、缓解疼痛症状,还能作为多种疾病的辅助治疗手段。然而,传统中医理论对针刺疗法治疗机制的阐释,在现代医学科学体系下缺乏有力证据支撑。目前,针刺疗法的疗效评估大多依赖问卷调查等方式,缺少从影像或生物参数指标等进行的量化分析,难以确保其治疗效果和安全性。因此,运用现代医学影像技术对针刺疗法进行客观评价,成为推动其发展的关键环节。

研究背景与技术挑战

当下,研究针刺疗法常用的医学影像手段包含功能性核磁共振成像(fMRI)、超声成像、正电子发射断层成像(PET)以及光学成像等,这些技术各有弊端,fMRI分辨率和对比度高,有助于研究针刺时脑区的激活情况,却极易受金属物质和电子产品干扰,对佩戴心脏起搏器的患者存在风险;PET能够观察针刺过程中能量与物质的代谢、受体表达以及脑部血容量变化,不过具有放射性危害,不适合长期多次监测。这些限制使得探寻更适宜的技术,成为针刺疗法研究亟待解决的重要问题。

用于研究针刺疗法的影像技术及其适用范围

技术创新与应用

激光多普勒技术是医学测量领域的重要工具,自1975年首次用于监测皮肤微循环血流量后,应用愈发广泛。激光多普勒灌注成像基于激光的多普勒效应,能在无创条件下实时监测生物体的血流动力学参数,穿透力较强,可测量动物皮下组织、骨骼、四肢乃至内脏的血流参数,且操作简便,探头可直接接触皮肤。

在针刺疗法研究中,激光多普勒灌注成像和激光散斑血流成像应用广泛。在血流灌注变化研究方面,已有研究证实针刺能调控局部血流灌注。Kim等利用激光多普勒灌注成像对比多孔针与常规针针刺时的血流灌注变化,发现多孔针能显著加快局部血流,且未增加额外不适感。在穴位特异性验证上,Litscher等运用激光多普勒灌注成像评估进针后指尖皮肤血流灌注变化,发现内关穴针刺时局部皮肤血流灌注变化幅度更大,血管舒张持续时间更长。Zhang等利用激光多普勒灌注成像监测经络非穴位和离经非穴位针刺前后小腿膀胱经络区域的血流灌注,验证了“缺穴不漏经”的中医理论。此外,在针刺治疗机制研究中,针对红斑痤疮、青光眼、口干症等疾病,激光多普勒灌注成像都能监测针刺治疗前后相关部位的血流灌注变化,进而揭示针刺的治疗机制。

电针刺激期间大鼠胃部激光多普勒血流灌注图像的连续显示

近红外光谱成像(NIRS)是一种无创且成本较低的光学技术,可用于测量人体组织的血流动力学参数。其光谱波长介于700-1100nm之间,穿透能力较强。基于NIRS技术设计的传感器尺寸小巧,能灵活放置在人体表面,便于在针刺疗法研究中使用。

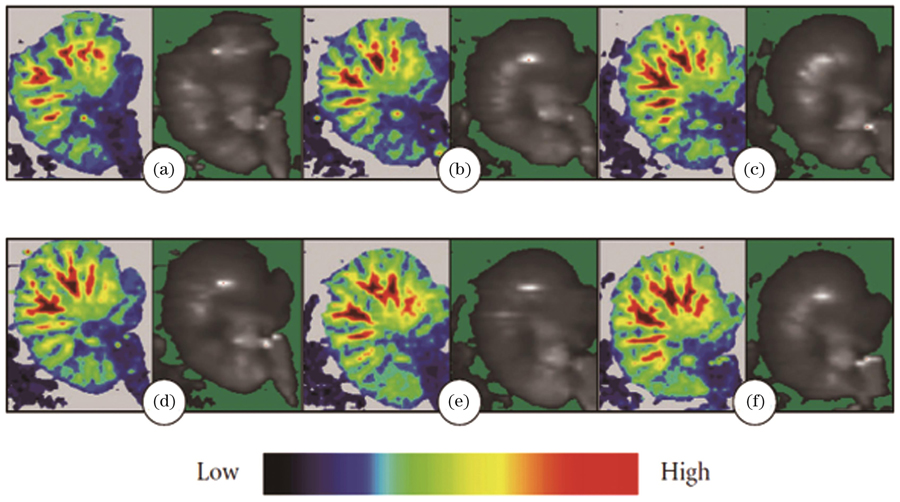

在针刺研究领域,NIRS主要有两方面的应用。一方面是监测针刺时的局部血流动力学变化,Kimura等使用NIRS研究发现,以20Hz的电针刺激志愿者15min后,肌肉的氧合指数上升。Litscher等应用NIRS监测发现,针刺治疗期间及结束后,右侧大脑动脉的血氧饱和度高于针刺前。另一方面用于针刺治疗机制的研究,Ghafoor等运用功能性近红外光谱仪(fNIRS)研究发现,针刺能使MCI患者前额叶皮质的血流动力学响应更明显,功能连接大幅提升。

每个阶段控制组和干预组之间的组平均血流动力学响应峰值比较

光声成像(PAI)融合了声学成像与光学成像的优势,具备高分辨率、高对比度和一定的穿透力,能够突破传统光学成像1mm的深度限制。多数情况下,PAI无需借助造影剂,利用氧合血红蛋白与脱氧血红蛋白在532nm波长处的高摩尔消光系数,即可对生物组织的微血管结构成像。PAI还能获取血管中血红蛋白浓度、血氧饱和度以及血管密度等信息,适用于高频次、长时间检测。

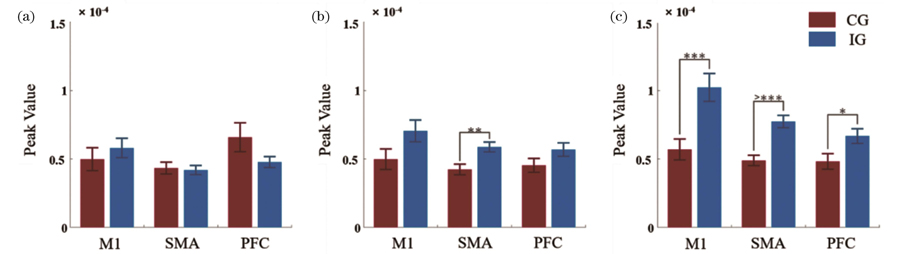

在针刺研究中,PAI也发挥着重要作用。在穴位敏化的光声成像方面,Ding等采用光声显微成像(PAM)研究膝关节骨关节炎小鼠模型中穴位敏化与微循环结构改变的关联,为穴位敏化的高分辨率成像奠定了基础。在针刺的脑效应研究中,Li等基于光声断层成像(PACT)观察到针刺小鼠涌泉穴能增强脑血容量。Chen等发现针刺阳陵泉穴可使大脑动脉中的总血红蛋白浓度显著增加,还能促进大脑皮层新血管生成。

膝关节炎组中阳陵泉穴、足三里穴和非穴位部位的最大振幅投影以及相应的计算

成像实验与结果分析

在探究针刺疗法对血流灌注影响的实验中,Kong等应用激光散斑血流成像监测进针前后手指的血流灌注,发现针刺时受试者手指的血流灌注指数相比自然状态提高了60%以上。Kim等利用激光多普勒灌注成像对比多孔针与常规针对志愿者小腿足三里穴针刺时的血流灌注,结果显示多孔针能显著加快局部血流,且对应部位血流灌注图像的信号强度高于常规针。

在验证穴位特异性的实验中,Litscher等将51名健康志愿者分为经穴针刺组与安慰剂穴位组,运用激光多普勒灌注成像评估进针后指尖皮肤血流灌注变化,发现内关穴针刺时局部皮肤血流灌注变化幅度更大,血管舒张持续时间更长。Tian等应用激光散斑血流成像观察针刺合谷穴对面部局部血流量的影响,发现针刺开始后,面部除嘴区外大多数区域血流量显著增加,结束针刺后血流量逐渐下降,有力表明穴位具有特异性。

Kimura等使用NIRS研究电针刺激对人体肌肉氧气供应量的影响,对志愿者使用频率为20Hz的电针刺激15min后,发现肌肉的氧合指数上升,这一结果充分说明电针刺激可促进局部肌肉氧气供应增加。

Litscher等应用NIRS对12名受试者在针刺前、针刺过程中与针刺结束后的脑血氧饱和度进行监测,发现针刺治疗期间以及针刺结束后右侧大脑动脉的血氧饱和度高于针刺前,清晰表明针刺可以调控大脑的氧代谢水平。

Ding等采用PAM研究膝关节骨关节炎小鼠模型中穴位敏化与微循环结构改变的关联,采集、对比不同时段足三里穴、阳陵泉穴与非穴位处微血管的结构图,发现它们在微血管密度、血管直径分布和曲折度方面没有显著差异,为穴位敏化的高分辨率成像提供了科学依据。

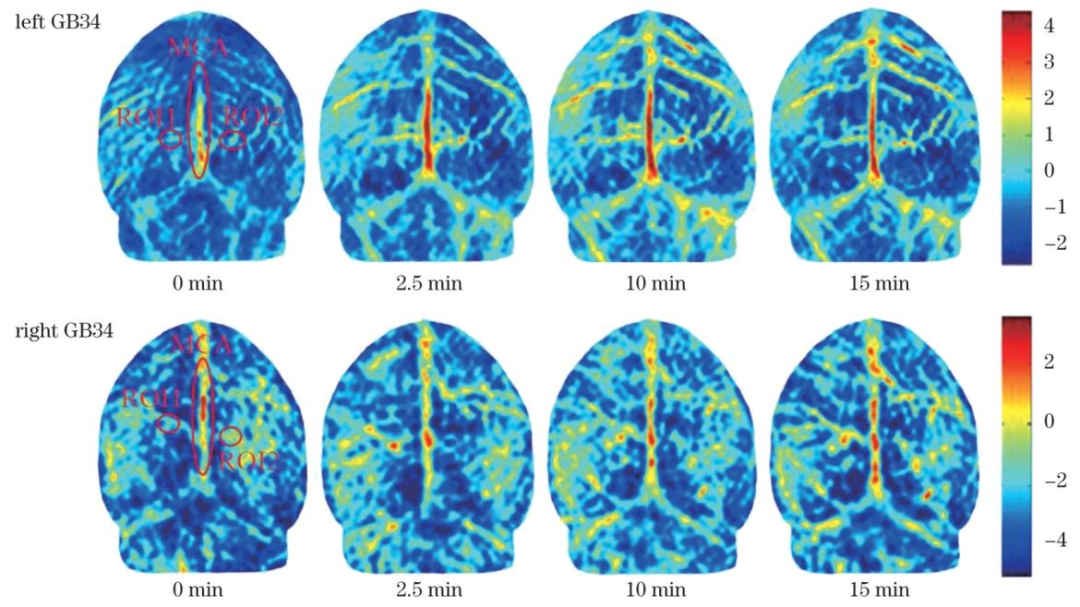

Li等基于PACT观察针刺小鼠涌泉穴时小鼠脑部结构图与脑部血流动力学变化,发现针刺涌泉穴能够增强脑血容量。Chen等采用PACT研究针刺对大脑血流灌注不足的影响,发现针刺左侧或右侧阳陵泉穴时,大脑动脉中的总血红蛋白浓度显著增加,且增加幅度比脑血流量更明显,还能促进大脑皮层新血管生成。

代表性正常小鼠在针刺左侧或右侧阳陵泉穴时的脑PAT图像

总结与展望

光学成像技术为针刺疗法研究带来了新视角,能从血流动力学、脑功能等多方面揭示针刺作用机制,让中医针刺理论有了现代科学依据,有力推动了中医针刺研究从传统走向现代,使其更具科学性和说服力。在临床应用上,激光多普勒灌注成像和激光散斑血流成像可实时监测治疗部位血流灌注,辅助医生及时调整治疗方案。NIRS能床边监测患者血流动力学参数,评估针刺疗效,尤其适用于重症监护场景。PAI可观察针刺对局部组织微环境影响,助力实现更精准的针刺治疗。未来,需提升激光多普勒灌注成像和激光散斑血流成像的分辨率、突破穿透深度限制,优化NIRS的滤波算法,解决信号干扰和延时问题,发展PAI的非接触式成像技术,克服依赖耦合剂的局限,从而更好地服务于中医针刺研究和临床治疗。

声明:本文仅用作学术目的。

许越, 聂立铭. 光学成像技术在中医针刺研究中的应用进展[J]. 中国激光, 2023, 50(3): 0307105.

DOI:10.3788/CJL221142.

关注光量科技

Copyright LogiScience Technology Co.,Ltd 2021. All Rights Reserved.

武汉光量科技有限公司